Contenu de l'article

- 1 Introduction au film ‘La Nonne’

- 2 Les origines du personnage de Valak

- 3 L’église catholique et ses représentations

- 4 Inspirations réelles : des événements mystérieux

- 5 Le rôle du paranormal dans la culture populaire

- 6 Analyse critique de ‘La Nonne’

- 7 Comparaison avec d’autres films d’horreur inspirés de faits réels

- 8 Conclusion : Réflexion sur la peur et la réalité

Introduction au film ‘La Nonne’

Le film ‘La Nonne’, sorti en 2018, est un ajout marquant à l’univers cinématographique d’horreur de ‘The Conjuring’, une franchise reconnue pour ses récits inspirés par des événements réels. Réalisé par Corin Hardy, ce long-métrage explore les origines du personnage emblématique de Valak, la nonne démoniaque tout droit sortie de ‘The Conjuring 2’. Ce film s’inscrit dans une série d’histoires hantées par des esprits malveillants, basées sur les enquêtes des célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren.

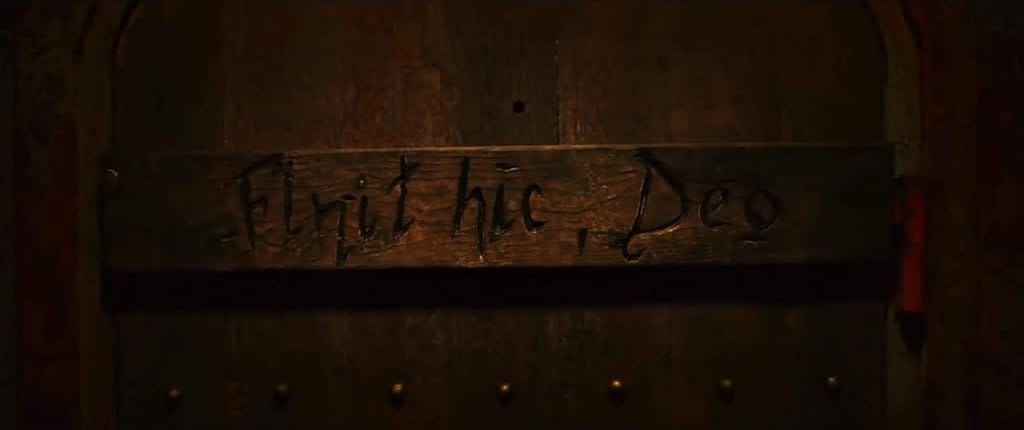

L’intrigue de ‘La Nonne’ plonge le spectateur dans l’année 1952, en Roumanie, où un groupe de prêtres et une jeune novice, sœur Irene, sont envoyés pour enquêter sur le suicide mystérieux d’une nonne dans une abbaye isolée. Ce lieu sacré, en proie à des ténèbres incommensurables, révèle des secrets effrayants et un mal ancien qui menace de s’échapper. Au cœur de cette histoire, la lutte contre les forces démoniaques soulève des questions sur la foi, le sacrifice et la puissance de l’obscurité.

Le contexte de production du film ‘La Nonne’ et ses liens avec des événements causant la fascination pour le paranormal ajoutent une couche supplémentaire de profondeur. En s’inspirant d’histoires réelles, le film s’efforce d’ancrer son récit dans la réalité, tout en injectant des éléments fantastiques et horrifiques. Ce mélange de faits historiques et de fiction permet au film de se distinguer dans le paysage horrifique, attirant ainsi un public assoiffé de récits basés sur des vérités troublantes. La présence d’éléments authentiques contribue à intensifier l’horreur, rendant les expériences des personnages d’autant plus palpables et ancrées dans les peurs universelles de l’humanité.

Les origines du personnage de Valak

Le personnage de Valak, tel qu’il apparaît dans le film “La Nonne”, est un antagoniste central qui trouve ses racines dans la mythologie et le folklore. Dans la tradition démonologique, Valak est souvent décrit comme un grand président des enfers, ayant la capacité de locomotion animale et la connaissance des trésors cachés. Sa première mention dans la littérature se retrouve dans le célèbre “Livre de l’Art de la Magie Noire” de Salomon, où il est classé parmi les démons notoires. Cependant, c’est dans les travaux de référence comme le “Dictionnaire Infernal” de Colin de Plancy que Valak acquiert une notoriété croissante, étant représenté sous la forme d’un enfant monté sur un dragon à deux têtes, ce qui accentue son caractère maléfique et troublant.

Dans le cadre de la série de films “The Conjuring”, Valak fait une première apparition notable dans “The Conjuring 2”. Ce film s’inspire de l’enquête réelle de Ed et Lorraine Warren, qui impliquait des phénomènes paranormaux dans la maison d’Enfield. Les créateurs de ces films ont judicieusement intégré des éléments historiques et folkloriques pour construire le personnage de Valak, le rendant à la fois fascinant et terrifiant. L’idée de prêter à Valak des attributs à la fois religieux et diabolique contribue à créer une dynamique riche dans la narration. Ce mélange d’iconographie chrétienne liée à la démonologie a permis de saisir l’imagination du public.

Valak représente donc bien plus qu’un simple personnage de film d’horreur ; il est le produit d’un héritage culturel complexe. Les éléments évoqués fournissent une base solide pour le développement du personnage dans “La Nonne”, soulignant la manière dont les mythes anciens peuvent être re-conceptualisés pour les besoins des récits contemporains. Ces fondations culturelles donnent au personnage une profondeur qui enrichit l’expérience cinématographique des spectateurs.

L’église catholique et ses représentations

Le film ‘La Nonne’ s’inscrit dans une longue tradition de représentation de l’Église catholique dans le cinéma d’horreur. La façon dont l’Église est abordée dans ce film soulève des questions profondes sur la foi, le mal et la peur et ce dans un contexte où les éléments religieux sont souvent utilisés pour créer une atmosphère terrifiante. L’Église catholique, symbole historique d’autorité morale, se retrouve ainsi parfois dépeinte comme un bastion de pureté en lutte contre les forces du mal.

Dans ‘La Nonne’, la narrative explore la dualité entre lumière et ténèbres, un thème récurrent dans les œuvres traitant de l’exorcisme et des possessions démoniaques. Les personnages principaux, notamment ceux liés à la foi chrétienne, sont confrontés à des entités maléfiques symbolisant les épreuves et les dangers que la spiritualité peut susciter. Cette représentation n’est pas sans controverses, car elle alimente des débats sur la manière dont les croyances religieuses sont interprétées et parfois caricaturées dans les films d’horreur.

La réaction de l’Église catholique vis-à-vis de ces interprétations est souvent ambivalente. D’un côté, l’Église désapprouve l’utilisation de ses rituels sacrés pour le divertissement, considérant que cela peut entraîner des malentendus sur la vraie nature de la foi. D’un autre côté, ces œuvres peuvent également inciter à une réflexion plus profonde sur le rapport entre le bien et le mal, ainsi qu’à une discussion sur la spiritualité dans le monde contemporain. Cette dualité soulève des interrogations essentielles sur la perception de la foi à travers le prisme du cinéma moderne, où la peur peut parfois l’emporter sur les enseignements religieux.

Inspirations réelles : des événements mystérieux

Le film ‘La Nonne’ puise son inspiration dans une multitude d’événements mystérieux, des récits de possession et d’exorcisme qui ont marqué l’histoire. Ces cas intrigants, souvent entourés de secrets et de légendes, apportent une profondeur à l’intrigue cinématographique. Une des histoires notables est celle de la célèbre exorcisme d’Anneliese, un incident survenu dans les années 1970, qui a captivé l’attention du public et des chercheurs en paranormal. Annabelle, une poupée apparemment innocente, aurait été le vecteur d’activités démoniaques plongeant ses propriétaires dans une terreur inexprimable, renforçant ainsi les croyances entourant les possessions.

De plus, des études documentées telles que celles du prêtre catholique, le Père Gabriele Amorth qui a effectué des milliers d’exorcismes apportent une perspective fascinante et sérieuse sur la réalité des pratiques d’exorcisme. Amorth a souvent partagé ses expériences troublantes dans ses livres, faisant le lien entre le spirituel et le surnaturel. Ces témoignages soulèvent d’importantes questions sur la nature de la possession et l’impact que ces événements peuvent avoir sur les individus, les groupes et même la culture populaire. Ce phénomène attire l’attention non seulement des amateurs d’horreur, mais également de ceux qui s’intéressent aux mystères de la foi.

Parallèlement, des récits de personnes ayant vécu des expériences apparemment surnaturelles enrichissent le débat. Ces témoignages, qu’ils proviennent de simples citoyens ou de figures reconnues, décrivent souvent des visions, des rêves étranges, ou des rencontres inexplicables avec des entités autres que humaines. Ces expériences sont souvent perçues comme des moments de puissance dramatique, emportant le spectateur dans une réalité où le paranormal et le quotidien se rencontrent. En explorant ces événements mystérieux et en établissant le lien entre fiction et réalité, nous découvrons comment le pouvoir de l’imaginaire façonne nos peurs et nos croyances.

Le rôle du paranormal dans la culture populaire

Le paranormal occupe une place prépondérante dans la culture populaire, façonnant les perceptions et croyances à travers divers médias, notamment le cinéma d’horreur. Des films tels que ‘La Nonne’ exploitent cette fascination pour l’inconnu, intégrant des éléments surnaturels qui attirent l’audience dans un monde de mystère et d’angoisse. Cette tendance n’est pas nouvelle; elle remonte à des siècles, mais elle s’est intensifiée avec l’avènement de la technologie moderne et la capacité du cinéma à créer des expériences immersives.

La représentation du paranormal dans les films d’horreur contribue à alimenter un intérêt collectif pour les thèmes occultes. Les éléments tels que les esprits, les démons et les rituels occultes sont souvent magnifiés pour créer un récit captivant, engageant le spectateur et le plongeant dans un voyage émotionnel. Dans ‘La Nonne’, l’évocation d’une force maléfique et les impressions d’histoires tragiques autour de figures religieuses renforcent cette atmosphère. Ce type de récit renforce les croyances et les superstitions, conduisant certaines personnes à s’interroger sur l’existence du paranormal dans leur propre vie.

Ce phénomène de fascination pour le paranormal se manifeste également à travers les discussions contemporaines sur les expériences spirituelles. Les réseaux sociaux, les podcasts et d’autres plateformes facilitent les échanges d’histoires personnelles et d’évidences surnaturelles, créant ainsi une communauté d’intérêt autour de ces sujets. Les films d’horreur jouent un rôle d’intermédiaire entre le monde quotidien et le mystère, permettant aux spectateurs de vivre, même par procuration, l’excitation et la peur associées au paranormal.

En somme, le lien entre le paranormal et la culture populaire, particulièrement à travers le cinéma d’horreur, témoigne d’une fascination humaine durable pour l’inexpliqué et le mystère. Des œuvres comme ‘La Nonne’ ne font pas que divertir; elles interrogent également nos perceptions et croyances sur ce qui pourrait se cacher dans l’ombre de notre réalité.

Analyse critique de ‘La Nonne’

Le film ‘La Nonne’, réalisé par Corin Hardy, s’inscrit dans l’univers cinématographique de l’horreur et du suspense. À sa sortie, il a suscité des réactions variées tant du public que de la critique. Les premières projections ont révélé un engouement certain chez les amateurs de films d’horreur, attirés par l’univers sombre et les éléments surnaturels. Cependant, cette popularité n’a pas été universelle, car de nombreux critiques ont pointé du doigt des lacunes narratives et des clichés récurrents souvent présents dans ce genre.

Les points positifs de ‘La Nonne’ résident principalement dans son ambiance visuelle saisissante et sa direction artistique soignée. Les paysages ténébreux et les décors gothiques contribuent à créer une atmosphère inquiétante, essentielle dans une œuvre d’horreur. De plus, la performance de l’actrice principale, Taissa Farmiga, a été saluée pour sa capacité à transmettre des émotions complexes, ajoutant de la profondeur au personnage dans un récit parfois jugé superficiel.

Cependant, certains aspects du film ont soulevé des critiques, notamment son scénario qui, pour certains, peine à trouver une originalité. Alors que l’intrigue s’inspire de légendes religieuses, elle s’appuie également sur des séquences d’hyper violence et des rebondissements prévisibles, ce qui peut engendrer un manque d’engagement émotionnel chez les spectateurs. L’impact psychologique du film, basé sur la réutilisation de trop nombreux clichés de l’horreur, a ainsi pu décevoir les férus du genre, en quête d’une expérience plus novatrice.

En somme, bien que ‘La Nonne’ ait réussi à capter l’attention de nombreux fans d’horreur par son esthétique et ses performances, il lui manque une profondeur narrative et une originalité qui pourraient lui permettre de marquer durablement le paysage cinématographique. Autant ses qualités visuelles qu’acoustiques méritent d’être reconnues, autant les réticences à son sujet soulèvent des questions intéressantes sur les attentes du public face aux productions d’horreur contemporaines.

Comparaison avec d’autres films d’horreur inspirés de faits réels

Le film ‘La Nonne’ s’inscrit dans une veine d’œuvres d’horreur qui s’inspirent de faits réels, une tendance qui permet d’explorer des thèmes de peur et d’angoisse ancrés dans la réalité. Des films comme ‘Annabelle‘, également issu de l’univers de ‘The Conjuring‘, partagent une approche similaire en s’appuyant sur des événements historiques pour bâtir leur récit horrifique. Dans ‘Annabelle’, l’accent est mis sur une poupée possédée qui évoque la menace de forces obscures, tandis que ‘La Nonne’ se concentre sur une entité démoniaque liée à un couvent en Roumanie. Cette utilisation de récits inspirés de faits réels ancre les films dans une authenticité qui facilite l’immersion du spectateur dans l’horreur.

En outre, un autre exemple pertinent est ‘L’Exorciste’, qui est souvent cité comme l’un des films d’horreur les plus iconiques et qui, lui aussi, tire son inspiration d’un événement réel. L’exploration d’une possession démoniaque, les rituels d’exorcisme et la lutte entre le bien et le mal résonnent avec les thèmes présentes dans ‘La Nonne’. Les protagonistes de ces films doivent faire face à leurs propres démons, tant émotionnels que surnaturels, ajoutant une couche de tension dramatique. La figure du prêtre, que l’on retrouve dans tous ces récits, joue un rôle central en tant que défenseur du bien et archétype de la foi face au mal.

Malgré ces similarités, les films présentent également des différences significatives dans leur approche stylistique et narrative. ‘La Nonne’ utilise une atmosphère sombre et des éléments visuels angoissants pour bâtir une tension psychologique, alors que d’autres films comme ‘L’Exorciste’ se concentrent davantage sur des séquences d’action frappantes. Chacun de ces films, tout en exploitant des récits ancrés dans la réalité, réussit à créer une expérience unique pour le spectateur. C’est cette diversité qui enrichit le genre et permet aux cinéastes d’explorer la dualité de la peur.

Conclusion : Réflexion sur la peur et la réalité

Le film ‘La Nonne’ s’inspire d’événements troublants et de croyances ancestrales, mettant en lumière notre fascination pour le genre de l’horreur et son impact sur notre perception du monde. À travers le prisme de la terreur, le film nous invite à explorer les contrastes entre le bien et le mal, ainsi que les profondeurs de l’âme humaine. Les récits d’horreur ancrés dans des faits réels, comme ceux présentés dans ‘La Nonne’, engendrent une réflexion sur la nature de la peur, nous confrontant à des questions parfois inconfortables sur notre existence.

Dans un contexte où les histoires sombres sont tirées des légendes urbaines et des événements historiques, ces narrations ne se contentent pas de nous divertir ; elles ont la capacité de nous instruire. En abordant des thèmes aussi universels que le sacrifice, la foi et la rédemption, ‘La Nonne’ soulève des interrogations sur ce qui fait réellement peur. La peur n’est pas seulement un élément de divertissement dans le cinéma d’horreur, mais une émotion profonde qui peut être révélatrice des enjeux moraux et psychologiques qui habitent notre compréhension de la vie et de la mort.

Ces récits, bien que souvent embellis par l’imaginaire, reflètent des vérités universelles sur l’humanité. La manière dont ‘La Nonne’ manipule les peurs ancestrales, comme celle du mal absolu, démontre que notre lutte contre ces forces obscures est aussi une lutte pour la compréhension. En somme, ces histoires d’horreur renforcent la notion que la peur peut être à la fois une source de divertissement et un moteur de réflexion sur notre condition humaine, sur les dilemmes moraux qui nous entourent, et sur notre quête permanente de sens face aux mystères de l’existence.