Synopsis : The Paranormal Paranoids, un groupe d’enquêteurs spécialisés dans le paranormal, mettent à jour un héritage obscur et les répercussions majeures de leur travail, tandis que Mia part à la recherche de sa soeur Riley, la cheffe des enquêteurs, douze ans après sa disparition. En suivant de nouvelles pistes inquiétantes sur ce qui est arrivé à Riley, Mia découvre des indices révélant une force maléfique surnaturelle, enfouie depuis l’enfance de Riley et la sienne.

Ressenti : Shelby Oaks est le premier film très attendu de Chris Stuckmann critique de cinéma et star de YouTube qui a transformé sa passion pour les films de genre (et ses nombreux abonnés, grâce à Kickstarter) en une histoire de vengeance et de rédemption portée à l’écran. Puisant son inspiration dans le répertoire des films de found footage des années 90 et 2000, ainsi que dans les nombreux films d’horreur et thrillers occultes des années 60 à 80, le film semble avoir tout pour captiver les amateurs du genre comme les spectateurs occasionnels. Malheureusement, malgré le fait qu’il s’agisse d’un premier film, le résultat est un amas de concepts sous-développés et de transitions de ton maladroites, gâchant le potentiel de son idée de départ et plongeant le réalisateur dans une confusion banale.

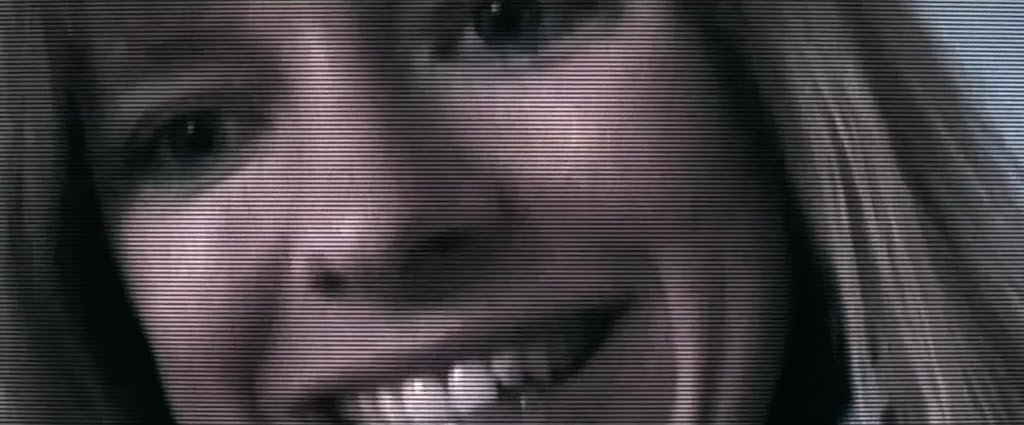

Le film s’ouvre sur une interview de Mia (Camille Sullivan) pour un documentaire consacré à sa jeune sœur Riley (Sarah Durn), l’une des quatre enquêtrices du paranormal disparues dans des circonstances mystérieuses en 2008. Leur disparition avait suscité un véritable engouement médiatique et un fort soutien de la part d’une communauté en ligne naissante à la recherche d’indices. Les dernières photos du groupe ont été prises dans le comté de Darke, près de Shelby Oaks, une ville fantôme de l’Ohio où une prison en ruine et un parc d’attractions délabré marquent le dernier lieu connu où cette équipe d’aventuriers a été vue. Ce concept intrigant est présenté dans une séquence d’introduction, instaurant un style true crime qui permet au récit d’évoluer considérablement avant que l’atmosphère et le format d’image ne changent.

Shelby Oaks est indéniablement séduisant : la photographie d’Andrew Scott Baird met en valeur avec brio le cadre délabré et le style lo-fi, proche du mini-DV, d’une manière fascinante, tandis que les décors de Christopher Hare regorgent de détails à la fois poussiéreux et mélancoliques. On perçoit une certaine pureté dans la manière dont les prémices de la création vidéo en ligne sont exploitées et l’expérience de Stuckmann dans ce domaine transparaît de façon à la fois évidente et subtile. Ces moments sont sans conteste les plus marquants et à vrai dire les plus captivants du film, évoquant la précision analytique de Seven de David Fincher, voire de June 17th, 1994 de Brett Morgen et son montage multimédia audacieux. Il est clair qu’une personne connaissant parfaitement les complexités de la vie en ligne ces dernières décennies est à la tête de ce récit, ce qui en fait sans aucun doute le point fort de Shelby Oaks.

Le film propose un mélange de références, mais dès le départ le lien le plus évident avec son concept original est le très marquant Projet Blair Witch. L’idée d’être perdu dans la forêt, tout filmé avec une caméra amateur, semblait révolutionnaire à une époque où les téléphones portables n’étaient pas encore largement répandus. Cependant, parmi les principaux rejetons diaboliques du succès de Blair Witch figurent les films « barfcam ». Délaissant les trépieds et/ou la cohérence narrative au nom d’une simple tendance, ces suites ont joyeusement abandonné le formalisme établi au profit d’un style nouveau et chaotique. Visant à créer une expérience riche en adrénaline, le flou de mouvement dynamique et le montage rapide et rythmé ont exploité le montage informatique non linéaire récemment développé, entraînant une explosion de la production de films de type « found footage ». Shelby Oaks tire (du moins au début) des leçons bien plus captivantes de l’histoire sombre de Blair Witch.

En utilisant les codes du documentaire, un thriller comme celui-ci acquiert d’emblée une gravité narrative, incitant le spectateur à se départir de tout cynisme et à adhérer à la véracité des faits. Tant sur le plan narratif que stylistique, le film de Stuckmann doit beaucoup à Paradise Lost : The Child Murders At Robin Hood Hills de Joe Berlinger et Bruce Sinofsky, le documentaire sur les Trois de West Memphis, accusés d’un meurtre rituel dans le contexte d’une véritable « panique satanique ». Grâce à ses vastes plans aériens des lieux des crimes et à une série d’interviews saisissantes révélant des détails profondément troublants sur des événements que beaucoup ont interprétés comme une acceptation institutionnelle insidieuse d’un récit commode mais mensonger, le sentiment de dévoiler des vérités profondes et cachées a été fondamental à son impact. L’ironie est frappante : Berligner réalisera ensuite le film méta Blair Witch 2 : Le Livre des ombres.

Dès le début, Shelby Oaks s’inscrit dans la lignée de Paradise Lost, avec une touche de la métatextualité de Book of Shadows, mêlant ces ingrédients oniriques à des reconstitutions astucieuses des premiers échanges sur Internet, de MySpace aux commentaires YouTube. Shelby Oaks suggère l’existence d’une armée de détectives amateurs anonymes, activés par une histoire qui les obsède et qui tissent des liens parasociaux avec des personnalités en ligne. Puis, le film devient beaucoup plus conventionnel, beaucoup moins intéressant et beaucoup plus involontairement ridicule. En suggérant une portée plus vaste, puis en la restreignant si brutalement, le film dérape rapidement.

Les attachés de presse de Shelby Oaks ont demandé aux critiques de ne pas dévoiler explicitement les rebondissements importants de l’intrigue, ce qui est compréhensible. Néanmoins, il est difficile d’ignorer que le potentiel du concept de Shelby Oaks est gâché après une durée relativement courte. Au lieu de présenter un récit captivant centré sur la curiosité morbide du public face aux événements tragiques, le zèle des enquêteurs amateurs sur Internet et le mécontentement envers les méthodes policières qui entravent la justice au lieu de la promouvoir, Shelby Oaks se concentre uniquement sur un personnage qui cherche seule à découvrir la vérité sur le sort de sa sœur. C’est un exemple classique d’une esthétique novatrice trop restrictive qui ne parvient pas à susciter l’enthousiasme universel recherché par le film ; par conséquent, le film se transforme en un récit simple et fastidieux, que même ses promoteurs hésitent à reconnaître.

Votre tolérance à ce changement de ton peut varier et cela dépend probablement de votre appréciation pour les individus qui choisissent de visiter des lieux sombres et inquiétants la nuit plutôt que d’attendre le lever du jour ou de demander de l’aide à un ami, pour ensuite progresser lentement et de façon menaçante, munis de lampes torches peu pratiques qui (sans surprise !) tomberont bientôt en panne au pire moment. Ou peut-être aimez-vous lorsque l’image à l’écran effectue un zoom sur une zone obscure, tandis que les spectateurs retiennent leur souffle jusqu’à ce que la musique éclate, l’équivalent sonore de « Préparez-vous à sursauter ! ». Peut-être ne vous lassez-vous pas de vivre la même expérience plusieurs fois, avec moins d’enthousiasme.

De plus, si l’on souhaite se concentrer autant sur une protagoniste déterminée à prouver à tous qu’ils se trompent alors qu’elle a raison, il faut une actrice capable d’incarner à la fois la frénésie et l’empathie, le sarcasme et la profondeur des sentiments. Les tics de Camille Sullivan sont insuffisants. Son obsession pourrait se justifier compte tenu de la situation, mais les mauvais choix de Mia semblent découler non pas de facteurs psychologiques mais de la facilité scénaristique. Ce désir d’autonomie est non seulement injustifié, mais il est à l’origine de certains des moments les plus absurdes du film, les artifices s’accumulant les uns après les autres, guidant le personnage, et par conséquent le spectateur, vers le dénouement attendu de ce genre de film. La relation de Mia avec son époux (interprété par Brendan Sexton III) est censée apporter de la complexité, mais son incompétence flagrante frôle le ridicule, représentant une fois de plus une figure impuissante incapable d’accomplir les actions les plus élémentaires, ce qui entrave la progression du film.

Un cliché fréquent au cinéma est celui des critiques qui, lorsqu’ils tentent de devenir réalisateurs, intègrent à leurs films tout ce qu’ils ont observé, ce qui donne un résultat décousu, sans cohérence. Certains, comme Peter Bogdanovich, Paul Schrader ou Jay Cocks réussissent cette transition, affichant ouvertement leurs influences tout en évitant la simple imitation. D’autres, comme Brian De Palma ont bâti leur carrière en imitant leurs inspirations, tandis que Quentin Tarantino qui n’a jamais été critique officiel mais partage une approche similaire, dissèque tout, de l’évident à l’obscur, pour créer une toile dense de références qui, sous sa propre densité, se transforme en une œuvre originale et lumineuse. Bien que Stuckmann puise son inspiration dans des films comme Rosemary’s Baby et La Malédiction, il n’exploite ces éléments que dans les premières scènes, et le film finit par se conformer aux attentes des fans de films d’horreur au lieu de les remettre en question. Pire encore, en s’appuyant trop sur ces références Shelby Oaks s’avère totalement prévisible, rendant les transitions émotionnelles moins palpitantes que prévu.

En réalité, Shelby Oaks demeure un lieu préservé, limitant ainsi la volonté de Stuckmann d’explorer le macabre. Certes, des gens meurent et du sang coule, mais une certaine réticence à s’engager pleinement atténue la malveillance et rend même les scènes les plus dures moins intenses qu’elles ne devraient l’être. L’exploration des thèmes occultes ressemble davantage à un clip de heavy metal qu’à l’intention du film, et toute brutalité réelle est dépeinte avec une sensibilité qui contredit le postulat sombre de celui-ci. D’un côté, on nous incite à considérer les moments émotionnels, des problèmes conjugaux aux liens sororaux, tandis que de l’autre, on nous demande d’accepter cette transition brutale en déconnectant notre esprit critique et en nous laissant porter par le courant propre au genre. Le contraste entre l’authenticité des premiers éléments et l’absurdité des suivants est troublant et, par conséquent, décourageant. Tout porte à croire que Stuckmann pourrait réussir le tour de force de Shelby Oaks : non pas en se contentant de répéter ce qui a déjà été fait, mais en proposant une exploration plus profonde du genre du found footage. Or, le film nous livre une œuvre où les personnages, contraints à des choix insensés, se retrouvent dans des situations absurdes aux conséquences prévisibles, le but principal étant de procurer un frisson immédiat plutôt que de véritablement s’interroger sur les répercussions de leurs actes. Malgré des tentatives évidentes pour saisir la violence émotionnelle et physique profonde qui imprègne le récit, nous nous contentons de scruter le vide avec prudence, sans oser affronter le regard menaçant qui nous fixe depuis l’ombre.